こんにちは、ルネ(@renekuroi)です。

今回のテーマは「新育成シナリオ『ごくらく♪ゆこま温泉郷』の育成で必須となる基礎知識4選を解説! 気になる入浴券の使い方、源泉の掘る順番などを紹介!」です。

というわけで、この記事では温泉郷シナリオで意識すると劇的に育成が変わる基礎について解説していきます。今回解説する内容を覚えるだけでも、このシナリオにおいて水準以上の育成ができるようになるので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

入浴券の仕組みについて。今回のシナリオではSSR保科健子が必須サポートに!?

まず、「温泉パワー」を使うための入浴券の話について触れておきます。

入浴券が手に入るタイミングは、下記のとおり。

- 初回の源泉選択時(2枚)

- 源泉の掘削完了時(2枚)(※)

- 夏合宿の直前(2枚)(※)

- 最終湯浴み会の直前(2枚)(※)

- 保科健子のお出かけ(5回目は2枚、それ以外は1枚)

- PR活動(1枚)

※友人サポート(保科健子)の編成の有無とそのレアリティで0~2枚に変動

ここで重要なのは、SSR保科健子を編成していないと、(※)のついた箇所で入浴券が2枚手に入らないということ。Rだと枚数が1枚、編成していないと0枚になります。

そのため、SSR保科健子の編成は本シナリオでは必須です。ただし、性能解放の数は影響せず無凸でもOKなので、そちらもあわせて覚えておきましょう。

「入浴券」は目標レースが絡むタイミングで使う! 序盤は絆上げ、それ以外は体力回復用などで使いたい

入浴券を使うタイミングですが、本シナリオで必須ムーブとなるのは「目標レースが絡むタイミングで使う」ということです。というのも、「明晰の湯」「天翔の古湯」「伝説の秘湯」に目標レースが絡むバフ効果があり、それによってスキルPtを大量に獲得できるから。

これをやるかどうかで育成完了時の獲得スキルPtが劇的に変わるので、必ずやりましょう。なお、それ以外に関しては、序盤は絆上げに早めに使い、以降は「体力が減ったら温泉」ぐらいの感覚でよく、可能な限り「お休み」を使わずに温泉でなんとかしましょう。

できれば、育成を通して1回もお休みを使わない形が理想。

余談ですが、これの関係で、このシナリオではウマ娘の目標レース次第で育成の強さが変わります。技能試験のランキングがイクノディクタスで埋まっているのもそのせいで、目標レースが多いことに加えて、固有コンディションの「鉄心の挑戦者」でボーナスがつくのが理由ですね。

SSR保科健子のお出かけは「超回復」起動&「入浴券」補充に使う! クラシック級終了までに4回目のお出かけを消化する

今回のお出かけについては、今までの友人と同じ感覚でやると使いきれません。さらに、お出かけでほぼ体力が回復しないので、これまでのシナリオのお出かけとは違う考え方でやる必要があります。

で、その考え方ですが、「超回復」の起動&入浴券補充用としてお出かけを使います。お出かけでは1~4回目は入浴券1枚、5回目は2枚手に入るので、入浴券があふれない、かつトレーニングが弱いとかの暇なタイミングでガンガン使っていきましょう。

目安としては、クラシック級終了までに4回まではお出かけを消化ぐらいの感覚で使っていくのがおすすめです。

源泉を掘る順番、優先度は? 育成ウマ娘などによって変わるが、ベースはこの掘り方がおすすめ

気になる掘る源泉の順番と優先度ですが、ここは目標レースなどで多少変わってきます。というのも、最初に掘れる「明晰の湯」のボーナスが目標レースにつくため、重要度がそのウマ娘の目標レース次第で変わるから。

なので、そこにあわせて微調整するといいんですが、ベースは以下のような感じで掘っていくのがおすすめ。

■源泉の掘り方テンプレ(スピード2枚編成の前提)

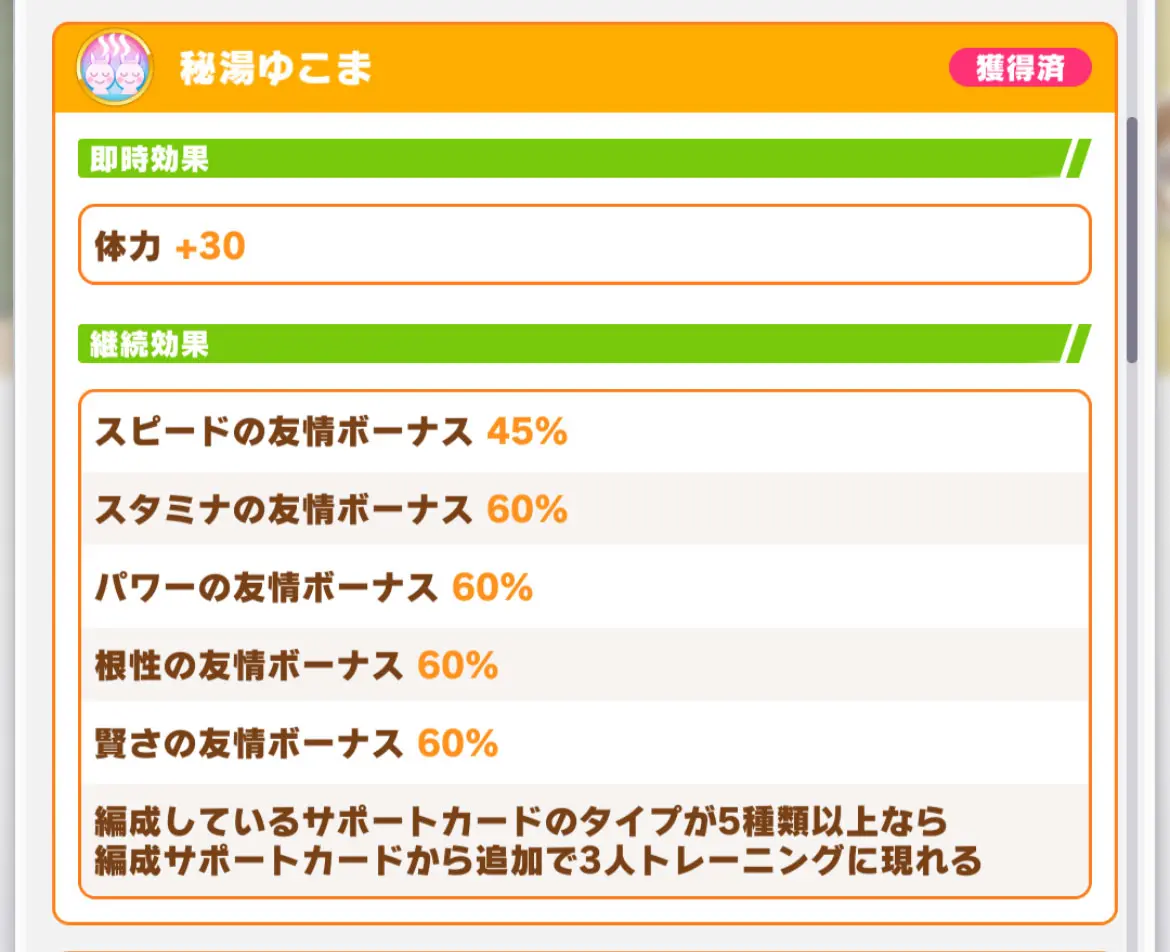

疾駆の湯→明晰の湯→堅忍の湯→天翔の古湯→剛脚の古湯→駿閃の古湯(途中まで)→秘湯ゆこま→駿閃の古湯(掘るのを再開)→伝説の秘湯

特に、シニア級で掘れるようになる「秘湯ゆこま」の掘削は最優先。シニア級になって秘湯ゆこまが現れたらそれまでの掘削を中断して、掘りにいくムーブがおすすめです。

また、堅忍の湯を途中まで掘って天翔の古湯に切り替える形もありますが、スタミナを伸ばす予定があれば、ジュニア級の温泉は最初に掘りきる形で一旦良いかと。ただ、スタミナがいらないコースでは堅忍いらないとかもあるので、そこは臨機応変に。

あとは、ジュニア級12月後半までに固定の目標レースがなければ、明晰の湯を1つ後ろに持っていったほうがいいと思います。突き詰めると育成キャラやサポート編成などで微調整は必要なんですが、基本的にはだいたいこの通りやっておけばOKです。

ひとまず、温泉郷編の基礎としてはこんなところですかね。突き詰めると青因子やステータスのランクが掘削力に影響するとかあるんですが、まずは一旦育成に慣れて、よりステップアップしたい場合に意識するといいでしょう。その辺も含めた話はまた別の記事でいずれ。

今回はそんな感じです。それではまた。